作者:黎荔

读《诗经》,最大的感受就是平和安静 。 《诗经》中很少以个体向命运宣战的英雄,也很少使人锥心刺骨、跌宕波折的悲剧,因为《诗经》的背景是农业社会,农业追求稳定恒常、安土重迁 。 农业其实是不需要太多冒险的,只需要耐心,需要一种对土地的信赖,需要对季节转换的细致感受 。 谷粒生壳,逐渐坚强,杂草丛生,害虫爬飞,春种一粒粟,秋收万颗子,需要的是眼光、汗水和沉默 。 四方的星光下,种植的大地上,人的爱恨生死,就像土地和季节,春去秋来,寒来暑去,一阳来复,天长地久 。 农业文明中的男女,无名无姓,田陌水边,平凡安分 。 他们劳动、战争、婚嫁或者宴乐,他们采摘、捕鱼、凿井、耕作,他们的生活很少有特别奇险的起伏,自然也不会有巨大的悲剧和失落 。 他们平凡而笃定的活着,好像巨幅山水画中的小小人物,在辽阔天地之间,因为距离远,人极为渺小,人隐没在莽莽大地之上,悠悠天空之下,没有具体面目,看不清楚是喜是悲 。 人自足圆满在生活之中,人的喜悦与人的哀伤都如同自然,如同春天的杨柳,也如同秋日的雨雪,即使喜悦与哀伤都不极端 。 只有日复一日季节循环中对自然的信赖,只有日复一日站立在大地上的笃定与敦厚 。

读《离骚》,最大的感受就是激烈梦幻 。 中国长江流域的古代三大文明,是长江下游的吴越文化、长江中游的楚文化以及长江上游的巴蜀文化 。 我觉得其中的楚文化最为大气,最为辽阔 。 这一区域产出的人才都有一种非常硬朗强健的风格,从卞和,伍子胥,屈原,都是楚文化刚烈到极致的表现 。 楚人强悍,刚毅,不屈不挠,坚持原则,浪漫执念,既不像巴蜀人那样悠闲、怡然自得,也没有吴越人那么谦谦君子 。 楚人的这一份执着,薪火传承,一代又一代,流传至今 。 这种血液,这种生命的印记,是无法改变的 。 现代楚人毛泽东,曾经非常浪漫主义地说“遍地英雄下夕烟”,在他的眼中,他所见到的人都是英雄 。 因为在中国南方楚文化中,出现了较多的个人,独立性的自我,出走式的流浪冒险与搏斗 。 所以一部《离骚》充满了人,独立性的和自由性的人 。 南方的楚文化在某种程度上挣脱了农业的拘束,有了冒险,有了流浪,有了激烈的热情,也有了绝望的哀歌,向命运挑战,或负气自我放逐,有了自我存在的自信与骄傲 。 在温暖而富裕的南方,在宛转的江流之间,人可以如此顾盼,也可以如此耽溺青春华美,如此感伤萎绝老去,其放任激烈,呼天抢地式的震怒和剧痛,根本无法用四平八稳的节奏句法来表达,只有《离骚》那样绵长曲折、一唱三叹、变化陆离、不受拘束的“骚体”,才可以一泄起伏回宕的奔涌情感 。

楚文化,因楚人、楚国而得名,是形成于周代的一种地域文化 。 初成于江汉地区的苗蛮之地,糅合了东方文化和荆蛮文化 。 《史记·楚世家》记:“熊渠曰:‘我,蛮夷也,不与中国之号谥’” 。 正是由于楚人长期处于非夷非夏、亦夷亦夏的特殊地位,才使楚人的民族偏见比较淡薄,与其它民族和睦相处共融,在文化上兼收并蓄 。

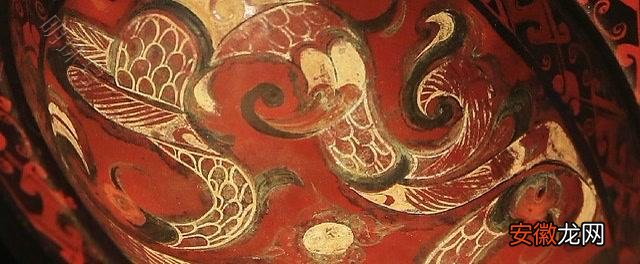

记得读《史记》有一处特别好玩 。 《史记·楚世家》记载:三十五年,楚伐随 。 随曰:“我无罪 。 ”楚曰:“我蛮夷也 。 ”自古以来,南方人做事,就是比较简单直接粗暴 。 所谓的有蛮夷之风 。 百折不回、坚韧不拔、执著进取的精神,融入了楚民族的血液之中,成为楚人自强不息、问鼎中原的强大动力 。 楚人确信自己是日神的远裔、火神的嫡嗣,因而形成了独特的风尚——尚赤,尚东,尚左 。 因为祝融来自日出的东方,正是由于日、火均为红色,富有激情和生命力,所以楚人尊红为贵,形成尚赤的风尚,以致有人把楚文明称之为“红色文明”——本朝的红色文化也是由现代楚人所点燃的 。

推荐阅读

- dnf:五一版本“未解之谜”,永久比有时间限制至尊还贵!

- 精灵之诗卡片翻翻乐活动曝光精灵之诗卡片翻翻乐活动曝光

- 陈氏太极拳眼法的运用-马畅 陈式太极拳的眼法

- 宁传十手拳不传一手胯—太极拳之松胯 太极拳养生问答

- 混沌之变量

- 最后的结局到来之前,还会有很多很多变故

- 人花恋之香玉绛雪

- 生命之一秒

- 中国之寒林

- 在南方之南,中国文化版图的灵动繁富